「追加したキャンペーンの広告配信を開始したので、機械学習が進むまで待ちます」

「学習期間が終われば、きっと成果は上がります!」

運用型広告の現場において、このような言葉を一度は使ったり、聞いたりしたことがあるのではないでしょうか。かくいう僕も、自動入札が一般的になり始めたころ(ずいぶん昔)にこの表現を使っていたことがありました。

自動入札がより当たり前になった今、機械学習は非常に身近な存在になっています。しかし、その一方で機械学習における学習とはいったい何なのか、なぜ私たちは待つ必要があるのか、その仕組みが言語化されることはあまりなかったように思います。

機械学習という便利な言葉の裏側で、広告プラットフォームのシステムが何を処理しているのか分からないまま、ただパフォーマンスの変動に一喜一憂しているだけだとしたら、それは非常にもったいないことです。

本記事では、ブラックボックスに見えがちな運用型広告の機械学習について、その基本的な仕組みから、私たち広告運用者が、何に気をつけて運用をするべきか、改めて「運用型広告における機械学習ってなんだろう?」をテーマに深掘りしてみたいと思います。

その前に、この記事が目指す立ち位置について少しだけ。

この記事は、感覚的な運用スキルを否定するものではありません。むしろ、これまで感覚で掴んでいた『なぜうまくいくのか』『なぜうまくいかないのか』の理由を言語化し、その直感をより確信を持って活用できるようにするためのものです。経験豊富な運用者ほど、「あ、だからあの時うまくいったのか」といった腑に落ちる瞬間があるはずです。

※注意点

- この記事は、運用型広告の基本的な設定は理解しており、自動入札の挙動に疑問を持っている中級者向けの内容となっています

- 可能な限り公開されている情報ベースで解説しますが、一部、筆者の経験や解釈に基づく推測も交えております

- もちろん、ここで解説している内容は、あくまでも複雑なシステムを理解するための思考のフレームワークです。実際のアルゴリズムは、私たちが想像する以上に高度な要素を考慮しているため、本記事の解説と実際の挙動が必ずしも一致しない場合がある点は、予めご了承ください

機械学習の「燃料」は何か? – システムが参考にしているデータ

運用型広告 × AI

機械学習とは何であるか?に入っていく前に、運用型広告と AI がどのように関わっているか、ざっくりとですがおさらいしてみます。

運用型広告で AI が用いられているシーンとしては次のようなものがあります(あくまでも一例です)。

- 自動入札機能 × AI

- コンバージョン数の最大化

- 目標コンバージョン単価

- コンバージョン値(売上)の最大化

- 目標広告費用対効果(ROAS)

- 広告クリエイティブ × AI

- レスポンシブ系広告:複数の要素からベストな組み合わせを見つけ出す

- 生成 AI を用いたクリエイティブの作成

- クリエイティブの自動生成

- プロンプトによるクリエイティブの生成

このように、自動入札の文脈であれば、目標を達成するために最適なタイミングと入札価格でオークションに参加することを目的にしていますし、広告クリエイティブの文脈であれば、そのオークション参加機会で成果が最大となるようなクリエイティブの組み合わせを見つけたり、生成 AI の力で新たなクリエイティブを生み出したりといった場面でもAIが使われています。

自動入札機能 × AI

ここで自動入札機能についてフォーカスしてみます。

自動入札機能ではどのようなデータを参照し、入札金額やオークションの参加可否を決定しているのでしょうか?参考ドキュメントとして Google 広告のスマート自動入札に関するヘルプページを参照してみます。

高度な機械学習

単価設定では、機械学習アルゴリズムが極めて広範なデータを学習するため、さまざまな入札単価でのコンバージョン数やコンバージョン値をアカウントでより的確に予測できるようになります。このアルゴリズムでは、ユーザーが算出できる範囲を超えた、多様でパフォーマンスに影響を与えるパラメータが考慮されます。コンテキストに基づくさまざまなシグナル

スマート自動入札について – Google 広告 ヘルプ

オークションごとの自動入札機能では、入札単価の最適化の際にさまざまなシグナルが考慮されます。シグナルとは、個々のユーザーやオークション時のコンテキストを特定できる属性のことで、デバイスや地域など、手動の入札単価調整に利用できる属性のほか、スマート自動入札固有のシグナルとその組み合わせが該当します。

https://support.google.com/google-ads/answer/7065882?hl=ja

Google 広告のスマート自動入札は、高度な機械学習とコンテキストに基づく様々なシグナルを用いることが特徴として解説されています。

コンテキストに基づく様々なシグナルとして、重要なものとして紹介されているのは下記(一例)です。

- デバイス(モバイル、パソコン、タブレット)

- ユーザーの所在地

- 地域に関するインテント

- 曜日と時間帯

- リマーケティングリスト

- 広告の特性(表示される広告のパターン)

- 表示言語

- ブラウザ

- オペレーティングシステム

また、同ヘルプページには下記の説明もされています。

対象

スマート自動入札は、大小さまざまな規模のビジネスに適しています。スマート自動入札を導入すると、すべてのキャンペーンのデータに基づいて最適化が行われるため、独自のデータがない新しいキャンペーンの場合でもパフォーマンスが向上します。パフォーマンスを正確に評価するには、1 か月以上の長い期間に 30 回以上のコンバージョン(目標広告費用対効果の場合は 50 回以上)を獲得していることが推奨されます。関連性の高いキーワードをトラフィックの少ないキャンペーンに追加すると、ターゲティングを拡大してコンバージョンを増やすことができます。

スマート自動入札について – Google 広告 ヘルプ

https://support.google.com/google-ads/answer/7065882?hl=ja

スマート自動入札では、コンテキストに基づく様々なシグナルに加えて、すべてのキャンペーンデータに基づいて最適化を行うということが分かります。

キャンペーンデータとして蓄積されている主な項目は、広告管理画面で確認できる以下の指標です。

- インプレッション数(表示回数)

- インタラクション数(クリックやエンゲージメントなど)

- コンバージョン数

- 費用

つまり、スマート自動入札を例にすると、次のものを参考にしているということになります。

- 各種コンテキストに基づくシグナル

- デバイスやブラウザ

- 地域や言語

- 曜日や時間帯

- リマーケティングリスト

- そのほか多数の要素

- キャンペーンデータ(過去の実績)

- インプレッション(表示回数)

- インタラクション数(クリックやエンゲージメントなど)

- コンバージョン数

- 費用

つまり、各種コンテキストに基づくシグナルとキャンペーンデータが AI を駆動させるために必要な機械学習の燃料として使われているのです。

では、システムはこれら2種類の燃料をどのように使って、未来の成果を予測しているのでしょうか。

ひと言でいうと、過去の実績やその時のコンテキスト(シグナル)から学習したパターンを、リアルタイムのシグナルに当てはめて、個々のオークションの価値を予測しているのです。

予測コンバージョン率(pCVR)という考え方

広告の目標によく使われるコンバージョンという指標からもう少し深掘りしてみましょう。限られた予算の中で、コンバージョン数を最大限に獲得するためにはどのようなデータがあれば良さそうでしょうか?

レポートで確認できる過去のコンバージョン数や過去のコンバージョン値は次のような式に分解することができます。

- 過去のコンバージョン数

- (広告の表示回数 × クリック率) × コンバージョン率

- 過去のコンバージョン値

- (広告の表示回数 × クリック率) × コンバージョン率 × 平均コンバージョン値

つまり、過去のデータからコンバージョン率や平均コンバージョン値が高精度で予測できるようになれば、コンバージョンに関わる自動入札機能が成立しそうです。

特に重要となるのは「予測コンバージョン率(pCVR:Predicted CVR)」という考え方です。

広告システムは、過去の膨大な実績データから、例えば次のようなパターンを学習しています。

- 「夜の時間帯にスマートフォンでアクセスしたユーザーは、コンバージョン率が高い」

- 「リマーケティングリストに含まれるユーザーは、そうでないユーザーよりコンバージョン率が2倍高い」

そして、新しいオークションが発生した瞬間、そのオークションの様々なシグナル(判断材料)を瞬時に読み取ります。

- 「このオークションは、夜の時間帯で、スマートフォンで、リマーケティングリストのユーザーだ。経験上、この条件の組み合わせの予測コンバージョン率は2%程度だろう」

- 「このオークションは、平日の昼間で、PCで、初めてサイトを訪れるユーザーのようだ。この組み合わせだと、予測コンバージョン率は1%くらいだろう」

このように、オークションごとに異なる予測コンバージョン率をリアルタイムで算出しているのが、機械学習の核心部分です。

予測コンバージョン率から入札単価が決まる仕組み

では、この予測コンバージョン率がどのように入札単価に反映されるのでしょうか?目標コンバージョン単価を例に考えてみましょう。

仮に、キャンペーンの目標コンバージョン単価(CPA)を5,000円に設定したとします。これは1件のコンバージョンに5,000円までなら支払えるという意思表示です。

この時、システムは頭の中で下記のような計算をします。

支払えるクリック単価の上限 = 予測コンバージョン率 × 目標コンバージョン単価

※コンバージョン単価は『クリック単価 ÷ コンバージョン率』で計算されるので、この式を変換すると、システムが支払えるクリック単価の上限を導き出せます

先ほどの例に当てはめてみましょう。

- 予測コンバージョン率が2%の優良オークションの場合

- 2% × 5,000円 = 100円

- システムは「このクリックは100円の価値がある」と判断し、強気の入札を行います

- 予測コンバージョン率が1%のオークションの場合

- 1% × 5,000円 = 50円

- システムは「このクリックの価値は50円程度だ」と判断し、入札を弱めるか、参加を見送ります

このようにして、スマート自動入札は、過去のデータとリアルタイムのシグナルを掛け合わせ、1回1回のオークションの価値を瞬時に見極めて入札単価を最適化しているのです。

なぜ「待つ」必要があるのか? – 学習データとインプレッションの深い関係

機械学習が過去のデータとリアルタイムのシグナルを元に、オークションごとの価値を予測していると解説しました。では、なぜその学習や予測の安定に学習期間や学習データの蓄積が必要なのでしょうか。

その答えは、機械学習の土台となる学習データ(過去のデータとリアルタイムのシグナル)がインプレッションに紐付いているからです。

すべての学習は「インプレッション」から

まず、最も重要な原則を理解する必要があります。それは、

AI の学習データは、ひとつひとつの広告表示機会(インプレッション)から形成されるということです。

広告が1回表示されるたびに、システムは「このインプレッションはクリックされたか?」「コンバージョンに至ったか?」という結果を記録し、それを次の予測のためのデータとして蓄積していきます。

つまり、インプレッションは AI にとってテストであり学習の機会なのです。

AI が混乱する時:インプレッションの急激な増減

システムの予測精度は、このインプレッション(学習の機会)が安定して供給されることで保たれます。

逆に言えば、インプレッション数が急激に増えたり減ったりすると、予測が困難になり、パフォーマンスが不安定になります。

私たち運用者が行う操作の中で、このインプレッションの増減に特に大きな影響を与えるのが、次の2つです。

- キャンペーン予算の大幅な変更

- 目標値(目標コンバージョン単価や目標広告費用対効果)の大幅な変更

予算変更が与える影響

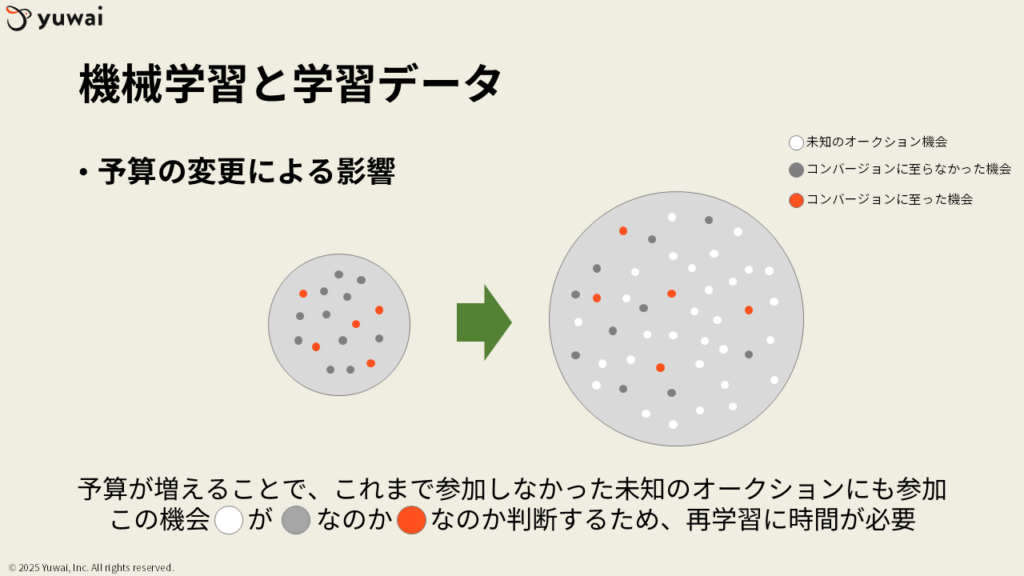

予算を増やす場合

予算を増やすと、システムはこれまで参加できなかったオークションにも参加できるようになります。これは、AI にとって未知のオークション機会との遭遇を意味します。

AI は「この新しいオークションの価値はどれくらいだろう?」というのを手探りで判断していく必要があるため、再度データを収集し、学習し直すための時間が必要になります。これが学習期間が発生する大きな理由です。

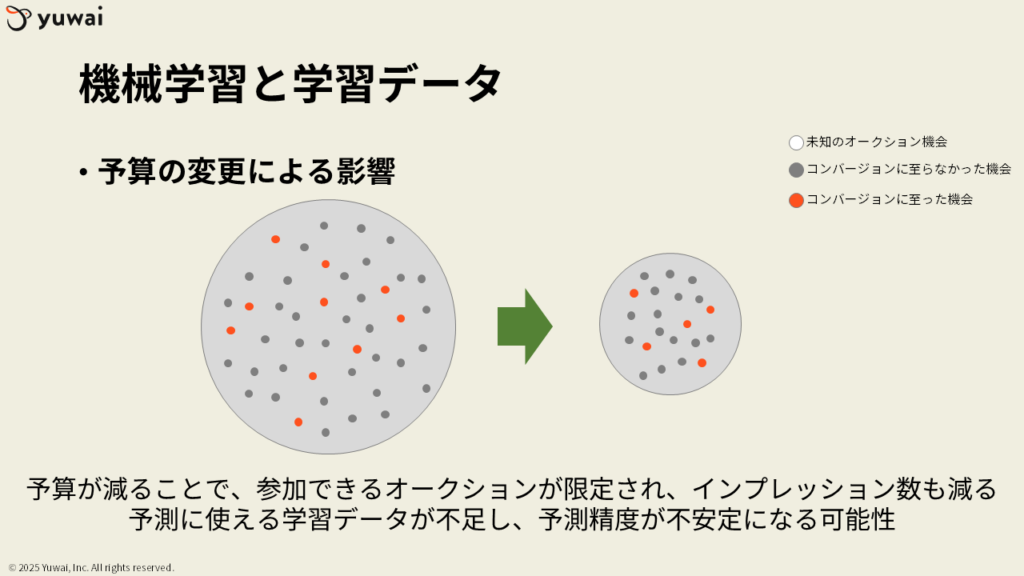

予算を減らす場合

逆に予算を減らすと、参加できるオークションが限定され、インプレッション数が減少します。

これにより、AI が学習に使えるデータが不足し、予測精度が不安定になる可能性があります。

目標値の変更が与える影響

目標値の変更も、参加するオークションの種類を変え、インプレッション数に影響を与えます。

- 目標を厳しくする(目標コンバージョン単価を下げる、目標広告費用対効果を上げる)場合

- システムはより慎重になり、コンバージョンに至りやすいと判断した優良な機会にしか参加しなくなります。その結果、広告の表示回数が減る可能性があります

- 目標を緩くする(目標コンバージョン単価を上げる、目標広告費用対効果を下げる)場合

- システムはより積極的に様々なオークションに参加するようになり、広告の表示回数が増える可能性があります

どちらの場合もインプレッションの質や量が変わるため、システムは新しい基準に適応するための学習期間を必要とします。

私たちが AI の良きパートナーであるために

ここまで見てきたように、学習期間とは、私たち運用者が行った変更によって変化した新しい環境に、AI が適応するための時間です。

AI が持つ予測能力を最大限に引き出すパートナーとして、私たちは闇雲に設定変更を繰り返すのではなく、その学習プロセスを理解し、手助けしてあげる必要があります。具体的には、以下の考え方が重要になります。

原則は「インプレッションの変動」を意識すること

まず最も重要な原則は、この変更によって、インプレッションの量や質がどれだけ変動しそうか?を常に意識することです。

AI はインプレッションを元に学習するため、この変動こそが AI の学習環境に直接的なインパクトを与えます。

目安としての「10〜20%ルール」

その上で、パフォーマンスの安定性を重視する場合の一般的な目安として、筆者の中には経験則上「予算や目標値の変更は一度に10〜20%の範囲に抑える」というセオリーがあります。これは、AI へのインパクトを最小限に抑えるための、いわば安全策です。

ただし、「割合」だけを絶対視するのは危険

しかし、この10〜20%という割合だけを絶対的なルールとして捉えるのは危険です。より本質的なのは、割合を見るのではなくインプレッションの絶対量を想像することです。

例えば、1日の予算を1,000円から2,000円にするのと、10,000円を20,000円にするのでは、同じ2倍の変更でも、AI が遭遇する未知のオークション機会の絶対数には大きな差があります。

- 1,000円→2,000円: AI にとっては比較的小さな環境変化かもしれません

- 10,000円→20,000円: AI は膨大な数の未知のオークションに晒されることになり、学習し直すために、より長い時間と多くのデータが必要になる

このように、競合状況やコンバージョンの獲得ペースも加味しつつ、「この変更は、AI の学習環境にどれくらいのインパクトを与えるだろうか?」と一歩引いて考える習慣をつけることが、機械学習をうまく使いこなす上で非常に重要です。

そして最後に、変更を加えた後は、AI が新しい環境で十分なデータを集めて結論を出せるよう、私たち自身が AI を信頼し、辛抱強く待つことが求められるのです。

Google と Meta、機械学習の「微妙な違い」

ここまで機械学習の基本的な仕組みについて解説してきましたが、その仕様はプラットフォームごとに少し異なります。例えば、Google 広告とMeta 広告では、広告運用者が意識すべき微妙な違いが存在します。

この違いを理解せずに、片方のプラットフォームの常識をもう片方に当てはめてしまうと、「なぜか Meta 広告だけ、いつまでも学習期間が終わらない…」といった事態に陥りかねません。ここでは、両者の主な違いを比較してみましょう。

参考ヘルプ

- スマート自動入札について – Google 広告 ヘルプ

https://support.google.com/google-ads/answer/7065882?hl=ja - 情報収集期間について | Metaビジネスヘルプセンター

https://ja-jp.facebook.com/business/help/112167992830700?id=561906377587030

学習の「単位」

これが両者を使い分ける上で最も重要な違いです。機械学習が成果を蓄積し、賢くなるための単位が異なります。

- Google 広告

- 学習の単位: キャンペーン単位、または複数のキャンペーンをまとめた入札戦略単位です

- 一つのキャンペーン内に複数の広告グループがあっても、キャンペーン全体で十分なコンバージョン数があれば、機械学習は効率的に進みます

- Meta 広告

- 学習の単位: 広告セット単位です。学習は広告セットごとに独立して行われます

- オーディエンスを細かく分けすぎて、多くの広告セットを少量予算で運用すると、各広告セットが十分なデータを集められず、すべてが学習中のまま、という状況に陥りやすいです。Meta では、ある程度オーディエンスをまとめて、一つの広告セットにデータが蓄積されやすい構造を作ることが重要です

パフォーマンスが安定するまでの「目安」

どちらのプラットフォームも、キャンペーンや広告セットの追加、または大幅な変更後に、パフォーマンスが安定するまで一定の期間を要します。

- Google 広告

- 1か月以上の長い期間に30回以上のコンバージョン(目標広告費用対効果の場合は50回以上)が推奨

- キャンペーンに大幅な変更を加えると、多くの場合、入札戦略のステータスが「学習中」になります。これはシステムが新しい設定に合わせてデータを再収集しているサインであり、通常5日間ほど続きます。この期間はパフォーマンスが変動しやすいため、安定するまで待つことが推奨されます

- Meta 広告

- コンバージョン数が1週間で50件カウントすることが推奨

- 広告セットが最適な配信を見つけるために、一定数の成果データを必要とします。それまでは配信が最適化の途上にあるため、同様に辛抱強く見守る必要があります

(補足)コンバージョン数の推奨は絶対か?

各プラットフォームで推奨されるコンバージョン数はありますが、機械学習の仕組み自体が進化していることもあり、必ずしも週50件達成しなければならないということはありません。

しかしながら、学習データとして与えられるコンバージョン数が少なくても良いということではありません。アカウントの構成を見直すことで、できるだけデータが分散しないようにすることも考慮はしておくべきです。

ただし、データが分散しないようにすることが目的になってもいけません。キャンペーンや広告グループ・広告セットを分けたり統合を検討する場合は、何を目的にどのような意図をもって変更する必要があるかを考えた上で管理をしましょう。

運用上の注意点

これらの違いを踏まえた、それぞれのプラットフォームにおける運用上の注意点をまとめます。

| Google 広告 | Meta 広告 | |

|---|---|---|

| 学習の単位 | キャンペーンまたは入札戦略単位 | 広告セット単位 |

| 推奨される成果数 | 1か月以上の長い期間に30回以上のコンバージョン(目標広告費用対効果の場合は50回以上)が推奨 | 最適化イベントの50件/週が推奨 |

| 注意点 | ステータスが「学習中」の間は大幅な変更を控える | パフォーマンスが安定するまでは編集を避け、コンバージョン数の確保を優先する |

正しい「評価」の仕方 – 機械学習の時間軸で考える

ここまで、機械学習の仕組みや、変更後に待つことの重要性について解説してきました。次に、これらの知識を元に、私たちが日々のアカウント運用において、どのようにパフォーマンスを評価し、判断していけば良いのかを考えていきましょう。

多くの運用者が「今日のコンバージョン率が悪いから、すぐに入札を調整しよう」といった短期的な判断に陥りがちですが、機械学習が働く時間軸を理解すれば、それが必ずしも正しいアクションではないことが分かります。

システムの「評価期間」を理解する(アトリビューションウィンドウ)

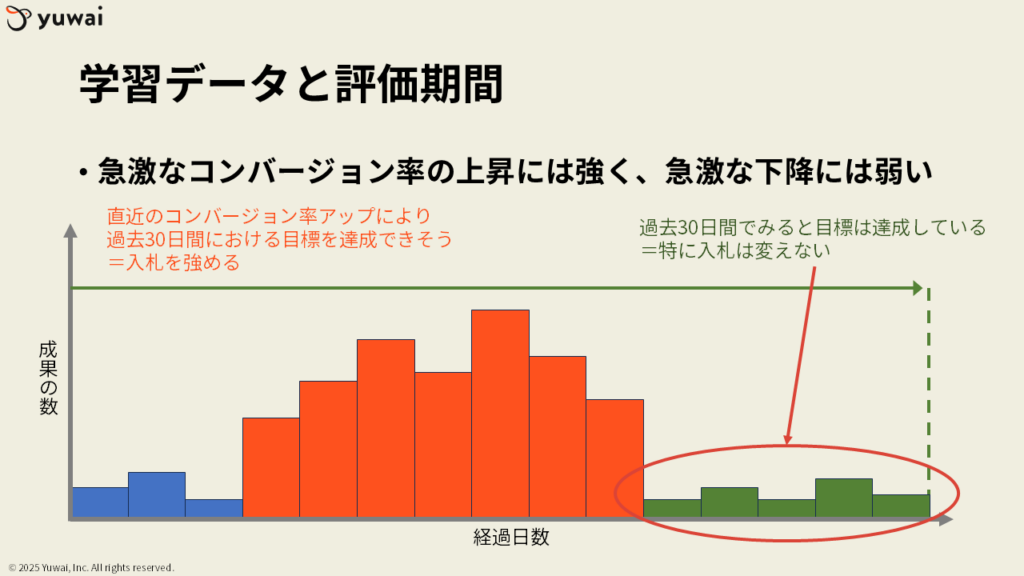

自動入札のシステムは、私たちが設定したコンバージョン計測期間の全体を見て、目標を達成しようと動いているという点です 。

例えば、Google 広告で計測期間をデフォルトの30日に設定している場合、システムは「過去30日間で見た時に、目標コンバージョン単価を達成できているか?」という長いスパンで物事を考えています。

これには長所と短所があります。

- 長所:急激なコンバージョン率の上昇には強く反応できる

- 最近の数日間でコンバージョン率が急上昇した場合、システムは「このペースなら、過去30日間の目標を達成できそうだ」と判断し、入札を強めてさらに成果を伸ばそうとします

- 短所:急激なコンバージョン率の下降には反応が遅れがち

- 逆に、直近のコンバージョン率が悪化しても、過去30日間でみればまだ目標を達成している範囲内であれば、システムは「特に問題ない」と判断し、入札をすぐには弱めない可能性があります

一方で、もっとも、過去30日間をすべて同じ重みで評価しているわけではありません。

Google 広告では過去データの適応的な重み付けや、コンバージョンサイクルの長さが考慮されているので、前述の例のようにセール期間が終了したなどの理由で極端にコンバージョン率が落ち込んだ場合でも、直前のデータからも加味しながら調整はしてくれます。

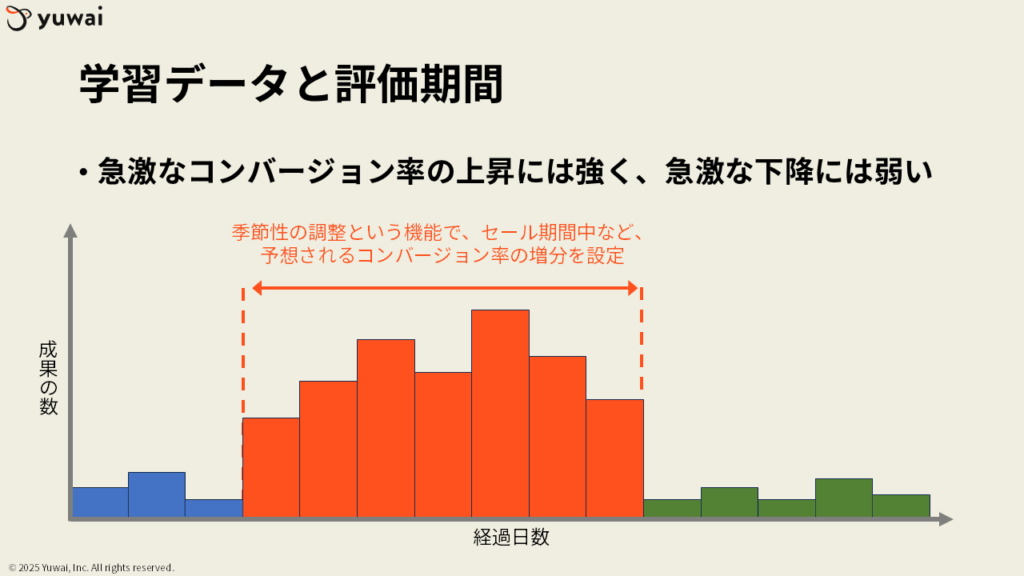

とはいえ、セールの期間やセール終了タイミングを Google が勝手に忖度して予測してくれるわけではありません。急激なコンバージョン率低下が発生したときには、リカバリーまでに多少の時間を要することは気にしておくべきです。

このように、急激にコンバージョン率が変動することが最初から分かっている場合は、季節性の調整機能を使い、予め特定の期間のコンバージョン率が通常期よりも大幅に変動するというデータを与えておくことも重要です。

「コンバージョンまでの期間」を考慮する(アトリビューションの仕組み)

もう一つの重要な時間軸は、ユーザーが広告に接触してから、実際にコンバージョンに至るまでのタイムラグです。

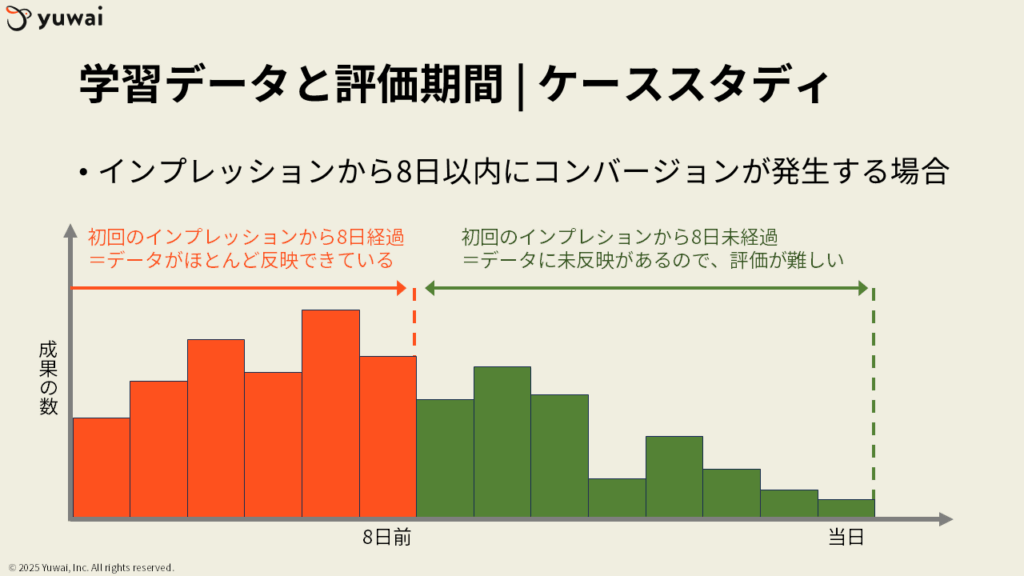

特に Google 広告においては、複数の広告接触を評価するデータドリブンアトリビューション(DDA)などを使っている場合、このタイムラグを考慮することが不可欠です。

- コンバージョンは後から計上される

- システムは、ユーザーがコンバージョンした後で、過去にどの広告が貢献したかを遡って評価します

- コンバージョンまでに接触した広告すべてに貢献度が付与されるため、数日から十数日まで遡って付与されることもしばしばあります

- Google 広告の管理画面上から、初回のインプレッションからコンバージョンまでにどのくらいの時間を要したかを確認することができます

- 直近のデータは「未完成」である

- この仕組みのため、管理画面で見ている昨日や今日のデータは、まだ「未完成」の状態です。なぜなら、昨日広告をクリックした人が、明日コンバージョンするかもしれないからです

- 直近のデータだけを見て「コンバージョンが少ない、コンバージョン単価が高い」と判断するのは、まだ結果が出ていない試合の途中経過を見て、勝敗を決めつけてしまうようなものです

日々の数値の変動に一喜一憂するのではなく、少なくともコンバージョンに至るまでの平均的な日数を考慮して、パフォーマンスを評価する癖をつけましょう。例えば、週次で評価する場合も、今週の成果ではなく、先週の成果を見て判断する方が、より正確な評価に繋がります。

これらを踏まえると、私たちが持つべき評価スタンスは以下の2点です。

- 評価は「点」ではなく「線」で見る:日々のパフォーマンスだけでなく、コンバージョン計測期間全体や、週単位といった長い時間軸のトレンドで評価する

- データが「完成」するまで待つ:特に直近数日間のデータは未完成であると理解し、結論を急がない

機械学習の登場により、私たち運用者の役割は、短期的な数値を追いかけて評価をするのではなく、システムの特性を理解し、長期的な視点でデータを評価し、成果を最大化するためには何をするべきか?という事が求められてくるようになってきたのです。

機械学習は「管理」をせず、「育成」しよう

本記事では、ブラックボックスに見えがちな運用型広告の機械学習について、その仕組みから付き合い方までを深掘りしてきました。

最後に、この記事でお伝えしたかった要点を改めてまとめます。

- 機械学習の学習データは、個々のインプレッションに紐付いている

- インプレッションの急激な増減は、AI の予測精度を不安定にさせるため、予算や目標の変更は慎重に行う必要がある

- 十分なコンバージョン数がなければ、AI は価値あるインプレッションを予測できない

- パフォーマンスの評価は、システムの評価期間やコンバージョンまでの期間を考慮した、長い時間軸で行う必要がある

これらのポイントを踏まえると、私たちが今後持つべきスタンスが見えてきます。それは、機械学習を日々の数値変動で細かく管理しようとするのではなく、その能力が最大限に発揮されるように育成するという視点です。

良質なコンバージョンデータを安定して与え(燃料)、急激な変更でストレスを与えず(環境)、学習に必要な時間を辛抱強く与える(教育)。

もはや広告運用者の役割は、日々の入札単価を調整するオペレーターであるという時代ではなくなりました。

AI という優秀なパートナーの特性を深く理解し、システムが最高のパフォーマンスを発揮できる環境と戦略をデザインするアーキテクト(設計士)へと変化していく必要があるといえるでしょう。